皆さんは、自分の健康に自信がありますか?

ある、という人もどこかに不安はあるものですよね。私も同じです。

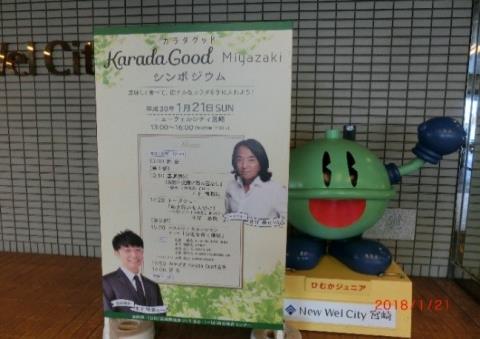

そこで今日は、1月に県主催で開催された

「Karada Good Miyazaki (カラダグッド宮崎) 」シンポジウム

に参加した時のことを紹介させていただきます。

基調講演は、ジャガー横田さんの夫で知られている医学博士の木下博勝さんと、

サッカー元日本代表の北澤豪さんのトークショー。

それぞれがご自身の健康感や自己管理法、家族の健康などについて話をされました。

そのなかで特に印象に残ったものを紹介します。

≪木下さんの話から≫

○ 毎日1時間笑うと免疫細胞が活性化し、元気になる。でも笑い過ぎは逆効果!

○ 幸せ感の高い人は長生き

○「自己管理」が、老化の速さを左右する。

○ 健康のメリットには、経済的なメリットもある。(不必要な医療費を抑える)

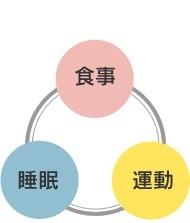

○ 食事、運動、睡眠の3つのバランスが大事、プラス「検診」で安心アップ!

○ 腹八分目に病なし。長生きの遺伝子が活性化する。

○ 宮崎特産のマンゴーは高血圧予防、免疫力アップ、美肌効果に優れた食材

≪北澤さんの話から≫

○ スポーツをすると、その時のコンディションで自分の健康状態に気づくことができる。

○ 身体にいい物を選んで食べることが、活力の維持やパワーアップに重要である。(特にアスリートには食材の選択が大事)

○ 食事、運動、睡眠の三角形のバランスを保ち、規則正しいサイクルで生活することが大事。

○ 運動は身体の循環を良くし、普段眠っている細胞を活性化する。

お二人の話を聞いて、健康やエネルギーの源は「食」であること、

そして身体にとっていい食べ物を自分で見て選ぶこと、

日中は運動して細胞を活性化すること、

夜はいい睡眠をとって細胞をゆっくり休ませること、

換言すると、「食」と「運動」と「休息」、この3つの関係と、

そのバランスの重要性を改めて痛感しました。

後半のシンポジウムでは、宮崎の食材について大変興味深い話を聞くことができました。

宮崎は他県と比べ日照時間が大変長く、そのひなたの恵みから、

宮崎の野菜には他県の野菜と比べ、

ポリフェノールやベータカロチンが多く含まれているとのこと。

つまり、抗酸化作用が強い野菜に育っているということです。

特に、ビタミンについては、

ピーマンは普通のピーマンの1.3倍、

ゴーヤにいたっては1.4倍の量が含まれているそうです。

ということは、宮崎の野菜を積極的に食べれば、

病気になりにくい身体を作ることができるということになりますね。

新富町は、「野菜の町」です。

皆さんも実感しておられるように、新富町の野菜は本当に美味しいです。

新富町の野菜を積極的に食べることが、

元気な身体づくり、健康への近道とも言える気がします。

また宮崎は、野球やサッカー等のキャンプ地として

スポーツに関わりの深い県ですが、

北澤さんからは、県民は観戦だけではなく、自らがスポーツをすることで、

宮崎の元気を全国に発信してほしいとのメッセージもありました。

身体づくりのため、体力づくりのため、そして、毎日を健康に過ごすために、

宮崎の野菜をたくさん食べ、身体にいい食材を選び、

自分のできる範囲で、運動を毎日の生活に取り入れる努力をしたいですね。

皆さん、一緒に頑張りましょう。福祉課の関でした。

今年の冬は、てげ寒ぃ~ですね。

大寒波襲来で日本列島はどこも雪景色。

ニュースでは全国各地で大雪の映像が流れていますが、

今年はまだ雪を見ておりません。

うれしい悲鳴ですかね・・・。

さて、節分も終わり暦の上では春を迎えました。

新富町の春といえば、梅の花!

梅の花といえば湯之宮座論梅となりますが、

今回はあまり知られていない梅の花をご紹介します。

今回、ご紹介するのは新富町文化会館に隣接する平和公園内に植えられた梅です。

これは、平成15年から平成19年までの5年間に

成人式の記念樹として植えられたもので、現在8本あります。

植えられた年によって品種が分けられており、

毎年咲くその美しい花は、訪れる方を楽しませてくれます。

植えられた皆さん、覚えてらっしゃいますか?

もう、こんな立派な花をつけるようになりましたよ!

見頃としては、今週末から来週にかけてとなります。

座論梅へ来られた際は、こちらへも立ち寄ってみてはいかがでしょうか?

以上、気が付けば2回目の成人式を迎えそうな八代がお伝えしました。

最近の寒さは脂肪というダウンジャケットを身にまとっていてもこたえます。

寒いのもイヤ、暑いのもイヤ、

今回のブログはそんな町民こども課の河野が担当します。

最初に私のことを少々…

新田在住の子1人、嫁1人のアラフォー世代です。

子どもが4月から小学生になります。

子どもに時々「くさい」と言われるようになりショックを受けている今日この頃です。

でも、私の枕のにおいは好きだそうです。

町民こども課での私の業務担当は、保育園の入園のための事務や、

保育園へ運営費の支払いなどを主に行っています。

現在は4月からの保育園への入園にむけて、

申請された児童のデータをパソコンに黙々と入力している最中です。

数が多いので一日中パソコンとにらめっこしています。

さて、新富町では様々な子育て支援を行っていますが、

その中で、タイトルにあります病気の回復期のお子さんのお預かりについて書こうと思います。

まず病気の回復期ってなんだろうというところなのですが、

病気の回復期とは、病気の回復期でありまして、詳しく書くと

「風邪や腹痛などの子どもが日常的にかかる病気や

インフルエンザなどの伝染病、骨折などで医師の診察を受け、

重い病状ではないが保育園や小学校は休んで安静が必要な時期」

となっています。

そのような時期は通常保育園等へ預けることができませんので

保護者のみなさんは仕事を休んでお子さんの看病を行っていると思います。

新富町ではそういう時期のお子さんの預かりを行っています。

町内では、平成24年度から「のぞみ保育園」が

このようなお子さんの預かりを行っています。

平成28年に病後児保育専用の建物を移築しており、

病後児保育の環境はすばらしいものだと思います。

病後児保育の建物の中をご紹介(写真が下手ですみません)

※こちらがのぞみ保育園

※病後児保育を行っている建物。保育園とは別に専用の入り口を設けています。

※病後児保育を行う保育室(3つの個室があります)

※それぞれに子ども用トイレも完備

※おもちゃもたくさん

また、病後児専任の看護師、保育士がいますので安心して預けることができますね。

利用料金は、のぞみ保育園の園児以外は、1500円+食費300円です。

利用方法等の詳細は、のぞみ保育園ホームページ(http://www.moegi-nozomi.com)に掲載されていますのでご覧ください。

平成28年度は延べ115名の児童が利用されました。

平成29年度もこれまで約70名の児童が利用しています。

そして、現在町内一カ所のみの預かりですが、

ひとつせ保育園が新たに病後児保育の開始に向けて手続きを行っています。

今後も保護者の皆様の「こまった」が少しでも解消できるよう

子育て支援を充実させていきたいと思います。

以上、最後までお付き合いいただきありがとうございました。

みなさん、こんにちは。

今回のブログは、いきいき健康課の白瀧が担当します。

2018年が始まりました。今年はどんな年になるでしょうか。

戌年なので、アクティブに何事にも楽しんでいきましょう。

さて、1月8日(月)は成人の日でした。

成人を迎えられた皆様、おめでとうございます。

そしてお子さんを育ててこられた保護者の方々も

この日を迎えられて少しほっとされているのではないでしょうか。

成人の日は、国民の祝日に関する法律(祝日法、昭和23年7月20日法律第178号)第2条によれば

「おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます」

ことを趣旨としています。

本来、前年の成人の日の翌日からその年の成人の日までに

誕生日を迎える人を祝う日でしたが、

現在は学齢方式(前年4月2日からその年の4月1日)

を式典参加の対象にしています。

各市町村で成人式が行われますが、

新富町でも1月5日(金)に行われました。

式典は新成人の実行委員が企画・立案する手作りの式典です。

あいにくの天気となりましたが、華やかな式典となりました。

私も遠い昔に振袖を着て式典に参加し、

久しぶりに会った地元の同級生たちと大騒ぎしたのを思い出します。

さて、新成人となった方々は、

現在社会人の仲間入りをしている人もいれば学生で勉学に励んでいる人もいるでしょう。

これから、いろんなことに挑戦し、人生を楽しむためには、

何よりも心身の健康が一番大事ですね。

若いうちは体力と若さで無理をしがちですが、

無理をした積み重ねが後々の大きな疾病・故障を引き起こします。

体調がいつもと違う、疲れが取れない、など体調の変化に気づいたら、

周囲の方々に相談したり、専門医師に相談しましょう。

また、自分では気づかないうちに身体の変化が起こっているかもしれません。

自分の身体は大丈夫かどうか、年に一度は健康診断を受けて確認をしましょう。

新富町では国民健康保険にご加入の方を対象に

20歳から健康診断を実施しています(年齢によって健診項目は異なります)。

4月頃に平成30年度の健康診断申込みの用紙を

各世帯ごとに配布しますので、申込みをお願いします。

他の健康保険にご加入の方は、各健康保険の方にご確認ください。

そして、何かとストレスの多い時代です。

感情を貯め込まず、音楽を聞いたり、映画を観たり、運動したり、

自分なりのストレス発散法をいくつか持ちましょう。

ちなみに、私の発散法は子ども達と遊ぶこと、片付けをすること、そして寝ることです。

今年は少しずつ運動を始めて体力作りもしたいと思います。

みなさんにとって、幸多き笑いの絶えない一年となりますように。