こんにちは。

いきいき健康課国保高齢者医療グループの河野です。

10月21日に、新富町健康づくりゲートボール大会が三納代運動広場で行われました。

残念ながら午後から雨になり全試合は行えなかったんですが、皆さんのパワフルさに元気をもらった大会でした。

開会式の模様

開会式の模様 前年度優勝は座論梅チーム、今年も優勝しました!

町長による始球式

町長による始球式 町長用に、

大きなゲートを用意してもらいました。

1試合30分で行います。しゃべるタイマーで、時間を教えてくれます。

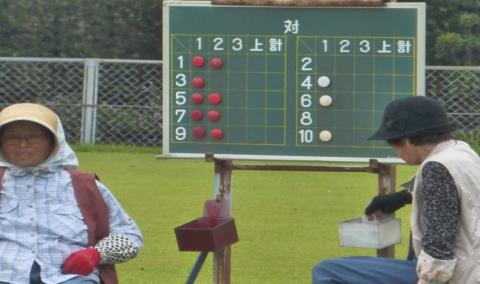

点数板

点数板 2人1組で点数付けを行います。

相手のボールを元気よく弾き飛ばしていました。

保健師による血圧測定

保健師による血圧測定

栄養士と食生活改善推進員さんによる減塩味噌汁の試食会

栄養士と食生活改善推進員さんによる減塩味噌汁の試食会

なめこの味噌汁で、とっても美味しかったです。

運動、食事を意識して、健康で楽しい毎日を過ごしていただきたいと思います。

こんにちは。

今回の職員ブログは都市建設課長補佐(教育総務課兼務)の岩村が担当します。

新富町では、今年度から防衛省及び文部科学省の補助をいただき、老朽化している上新田小学校の校舎建替えを行います。

新しい上新田小学校の校舎は、上新田中学校の敷地内に建設し、

既存の中学校校舎と接続させることで、小中一貫校とする計画となっております。

(建設予定地となる場所にあった以前の庭園)

(中学校のグラウンドの一角に移設されました)

(この場所に新しい小学校の校舎が建設されます)

新校舎の設計は昨年度に完了しており、9月の町議会にて建設業者が決定し、いよいよ今月から現場着工の運びとなりました。

これに先立ち、去る10月6日に、工事中の安全を祈るため工事関係業者による安全祈願祭が執り行われました。

(宮司さんによる祝詞奏上)

春日神社の宮司さんによる祝詞が奏上されたあと、鎌入れ、鍬入れ、鋤入れが行われました。

(町長による斎鎌)

(設計業者による斎鍬)

(建設業者による斎鋤)

このあと玉串を奉げ、参加者全員で工事の安全を祈りました。

(玉串奉奠のようす)

現在の上新田小学校校舎は3階建てですが、新しい校舎は、既存の中学校校舎に合わせて鉄筋コンクリート造の2階建てとなります。

校舎建設は来年の12月頃まで行われ、外構整備等を行ったあと、

平成30年4月に開校する予定です。

なお、完成後のイメージ図は、以下の通り!

(図の中央辺りから左側が既存の中学校校舎、右側が完成後の新しい小学校校舎のイメージ)

(町道側から完成後の新しい小学校校舎を望んだイメージ)

工事期間中は、特に中学校関係者の皆様には大変ご迷惑をおかけすることと思いますが、新しい校舎が完成し小中一貫校となることで、児童生徒間の交流や連携がより一層進み、これからの上新田地区のますますの発展につながることを期待しています。

こんにちは。

都市建設課都市計画・公営住宅グループの大山です。

都市計画・公営住宅グループでは、都市計画の作成、都市公園の管理、区画整理事業、町営住宅の管理等を行っています。

今回は、過去の資料をもとに約30年前(昭和50年代後半)の新富町についてご紹介します。

※写真はすべて当時撮影されたものです。

昭和56年(35年前)

上富田南地区土地区画整理事業が開始されました。

≪区画整理事業前の写真≫

伊藤酒店付近

るぴーモール商店街付近

平田地区付近(北地区)

10号線珈琲批呂付近

昭和57年(34年前)

富田浜プールが開園しました。

初年度は、流水プールのスライダーはまだありませんでした。

当時、流水プールは、めずらしく大型バスで訪れるなど大にぎわいでした。

今年(平成28年)も、25年ぶりに2万3千人を超える来場者でにぎわいました。

昭和58年9月(32年前)

近年、全国各地で自然災害が発生していますが、新富町でも川の氾濫により大規模な災害が発生しました。

昭和58年9月の台風10号。

富田中学校付近で鬼付女川が氾濫しました。

その後、昭和59年。

鬼付女川河川激甚災害対策特別緊急事業と一体となり、上富田北地区土地区画整理事業が開始されました。

三納代町営住宅 床上浸水

下三納代地区から富田中学校付近

富田小学校運動場

富田小・中学校間の駐車場

↓

区画整理事業前は、暗く狭い道路でした。

資料を集めていると子供のころに行った夏祭りや駄菓子屋さん、小学生時代を思い出しました。

先月、日向大橋が開通し、来年度には4車線化になる予定です。

今は、デジカメや携帯電話によって簡単に写真に残すことができます。

これからの新富町の発展していく姿をパシャパシャ記録に残していこうと思います。

こんにちは。

農地管理課課長の壱岐です。

今回は、現在拡大中の「人・農地プラン」の実施状況についてご紹介します。

○人・農地プランとは

近年、これまで農地を管理してきた農業者が減少してきています。

農業の担い手が、耕作の規模拡大等を行いながら、地域の農地を守ってきている状況のようです。

このような中、

農地を耕作している方と

農地を貸している方が、地域の農地の現況を双方で理解し、情報共有をする。

それが、「人・農地プラン」です。

耕作者は、地権者の財産である農地を維持し、また地権者は耕作者の集約等に協力するなど、お互いに、地域の農地を維持していきましょうとするものです。

現在、新富町内でも実施した地区、説明会を始めてる地区が増えてきています。

弁指地区の人・農地プランの話し合いの状況

弁指地区の人・農地プランの話し合いの状況

○プランの活用例

1年に1回は、話し合いの場を持ちましょうというのが、人・農地プランです。

これまでプランを立ち上げた様子を紹介しますと、その内容は地域ごとで様々です。

当然地域の事情は異なりますので・・・今後いろいろな例が出てくると思います。

例えば、A地域では・・・

・地域の担い手(農業者)が、農業経営の規模拡大を考え、地域の地権者に引き続き

農地の管理を任せていただくこと。

・今後、自作をやめられる方の地域の耕作者に声をかけていただくこと。

・地権者は、農地の保全をお願いすること。

また、B地域では・・・

・地域で法人化し、高齢化した農地所有会員とともに会員で農地を守ること。

さらに、C地域では・・・

・地権者と耕作者双方が世代交代の時期を迎えるにあたり、基準賃料や農地の相続のこと。

などなど。本当に多種多様です。

江梅瀬地区の人・農地プランの話し合いの状況

江梅瀬地区の人・農地プランの話し合いの状況

町内で一番先に実施した柳瀬地区の、三股町からの視察研修受け入れの状況

町内で一番先に実施した柳瀬地区の、三股町からの視察研修受け入れの状況

新富町は農業の町です。

全国的に農業者の減少、そして耕作放棄地の増加と不安な状況ではありますが、上記写真のような地域農業の風景はまだまだあります。

これらの農地を地域の方々、そして行政等の各種機関と一緒に守っていければ良いなと思います。

今後、地域のプラン実施に向け、ご相談をさせていただくことになると思いますので、その際はよろしくお願いいたします。

こんにちは。

農地管理課農村整備グループの課長補佐、斉藤隆文といいます。

今回は、「田んぼの秘密」について解き明かしたいと思います。

上の写真は、普段見かける普通の田んぼの様子です。

よくよく下の方を見てみると・・・・

田んぼの排水路側に、ふた付きのパイプが田んぼから出ています。

実はこれ、ふたを閉めると、その田んぼに水が溜まるものなんです。

写真のように、ふたを開けると、その田んぼの水が抜けていきます。

次に、どのようにパイプが田んぼに入っているか、田んぼの地下を覗いてみましょう。

田んぼの地下を覗いてみると、長いパイプが埋めてあります。

10m間隔で、埋設されています。

さらに、そのパイプをよく見てみると、(写真ではわかりにくいですが)小さな穴が開いています。

この穴から、水が抜けていきます。

パイプの上から、ボラ土

(※)を入れていきます。

フィルターの役目と、パイプの小さな穴が詰まらないようにする役目があります。

(※)霧島山の噴出物で軽石系の用土で、日向土とも呼ばれます。

水はけがよく、粒が硬く崩れにくいのが特徴です。

その後、田んぼの土で埋め戻していきます。

埋め戻して、普通の田んぼになって完成です。

完成後には、空気穴(写真左、灰色の筒)が田んぼから突き出でいます。

このような田んぼを見つけたら、地下に秘密があるんだと思ってください(^^)

「田んぼの秘密」とは、暗渠排水(あんきょはいすい)が埋設されている田んぼのことでした。

この工事をすることによって1年に2作以上、田んぼでの作付が可能になり、耕作効率が上がり、所得のアップにも繋がります。

新富町では、暗渠排水事業の推進をしております。

詳しいことについては、新富町農地管理課 農村整備グループまでお問い合わせください。

電話 33-6038(直通)