農地管理課長の河野です。

あるおだやかな休日の午後。

いつも孫たちにせがまれて遊びに来る、総合文化公園中央広場に来てみました。

この広場は、平成12年に新富町文化会館「ルピナスみらい」を建設したときに造られた広場で、完成して15年経ちますが、多くの方の憩いの場になっています。

広場の周りを見渡すと、北側にある平和公園の東斜面には、町の花・ルピナスが咲いています。

黄色いじゅうたんのようで、とてもキレイです。

広場の西側には、カラフルなコンビネーション遊具。

いつも子どもたちに大人気です。

また、広場の外周には桜の木が植えられていて、満開の時期になると、とてもきれいです。

今は、まだ「1~2輪」程度しか咲いておらず、まだまだ多くがつぼみです。

満開までには、もう少しかかりそうですね。

最後に、広場東側には新たに建設された総合交流センター「きらり」。

図書館や資料館なども入っており、4月13日(水)の開館が待たれてやみません。

いい天気の日には、こんな「春」を感じることができる総合文化公園中央広場に、親子で、家族で、友人で、遊びに行ってみてください。

いきいき健康課の東です。

モンゴル(青年海外協力隊)帰りの古川(写真のセンター)から時々、元気をもらい癒されています。

・・ジャンプして撮った1枚、顔が隠れた方、ピントがぶれた方、残念でした。

いきいき健康課は、保健予防グループと国保・高齢者医療グループで、町民の健康づくりに携わっています。

|

3月は自殺対策強化月間です。

今月、毎週水曜日に、いきいき健康課職員が着用するジャンパーです。 |

★癒し ~自然の恵みに癒されます~★

こんな女性だらけの職場で働いている私ですが、今回のブログでは、新富町ならではの私の癒しスポットや好きなことなどを紹介したいと思います。

【湖水ヶ池 遊歩道】

生まれ育った場所です。

湖水ヶ池は、地元ではイケンカワと呼んでいます。

魚釣りやヤンマ(トンボ)つりをして育ちました。

蓮の実やヒシの実、土手に生えたツバナ等も食べていました。

【湖水ヶ池 レンコン堀】

レンコンのケタ堀りの様子です。

堀り方には、他に潜って掘る沖堀りとポンプ堀りがあります。

【蓮の実を食す(夏)】

【蓮の実の殻(冬)】

私が小さい頃は、子供たちは競って採っていました。

この様な殻など、残らないほど採っていたような気がします。

実の成長の段階で、ハナゴ、ダルマ、ナリカケ、ガランガランと呼び名がありました。

私の少し上の人たちは、半切り(樽)を浮かべて、それに乗って採っていました。

【つくし(3/12採)】

【つくしの天ぷら】

3月12日(土)、つくしを発見、天ぷらにして食べました。

そういえば、以前タラの芽採りもマイブームの頃がありました。

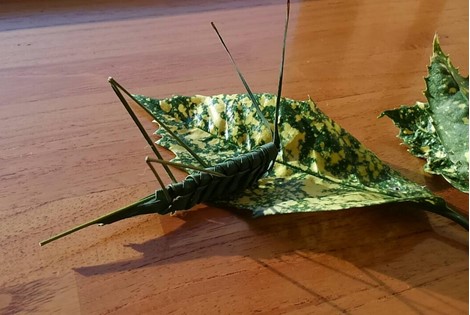

【シュロの葉で作ったバッタ】

【シュロの木】

妻が昨年、作り方を覚えたシュロの木で作ったバッタです。

宮崎では、以前よく作られていたという話を聞きましたが、私は初めて見ました。

【オイカワとモツゴ】

2年前の夏から自宅の水槽で飼っています。

湖水ヶ池で採れたモツゴ、鬼付女川上流で採れたオイカワです。

以上、私の癒したちでした。

福祉課の若木家(わかきや)です。

今回は、『石仏散歩』として六地蔵を紹介します。

六地蔵は、寺院や墓地の入り口などにみられる石仏です。

六地蔵は、仏教の六道輪廻(ろくどうりんね)の思想である“全ての生命は6種の世界に生まれ変わりを繰り返すとする”に基づき、六道のそれぞれを6種の地蔵が救うとする説から生まれたものです。

六道とは、仏教において迷いあるものが輪廻するという、6種類の迷いある世界のことで、天道(てんどう、天上道、天界道とも)、人間道(にんげんどう)、修羅道(しゅらどう)、畜生道(ちくしょうどう)、餓鬼道(がきどう)、地獄道(じごくどう)のことです。

六道には、次のように六地蔵が配置されている場合が多いとされていますが、新富町では、必ずしもこのとおりとはなっていないようです。

| 地獄道 … |

檀陀(だんだ)地蔵 又は 金剛願(こんごうがん)地蔵 |

| 餓鬼道 … |

宝珠(ほうじゅ)地蔵 又は 金剛宝(こんごうほう)地蔵 |

| 畜生道 … |

宝印(ほういん)地蔵 又は 金剛悲(こんごうひ)地蔵 |

| 修羅道 … |

持地(じち)地蔵 又は 金剛幢(こんごうとう)地蔵 |

| 人 道 … |

除蓋障(じょがいしょう)地蔵 又は 放光王(ほうこうおう)地蔵 |

| 天 道 … |

日光(にっこう)地蔵 又は 預天賀(よてんが)地蔵 |

『新富町史』の「資料編」には、各地区の六地蔵が掲載されていますが、その形態は地藏が六体配されているものがほとんどです。

各地区の六地蔵を見ていきましょう。

麓霊園の六地蔵は新しい地蔵で、昭和57年の墓地改葬時に建立されたようです。

【写真1 麓霊園の六地蔵】

写真2は、五反田霊園の六地蔵。型式は仏像型で『享保二酉二月吉日』と刻まれており、1717年に建立されたものです。

左側から「金剛悲地蔵」「金剛宝地蔵」「金剛宝地蔵」「金剛願地蔵」「放光王地蔵」「豫天賀地蔵」の地蔵名が舟型光背に刻字されています。

「金剛宝地蔵」が2体ありますが、一般的には、ここに「金剛幢地蔵」が1体入ります。全体の高さは約79cm、地蔵部分は約43cm、像幅約32cm。

【写真2 五反田霊園の六地蔵】

写真3は、鬼付女霊園の六地蔵。

六地蔵は入り口を入って、左側に配置されています。

型式は「円形竿型」と呼ばれるもので、建立時期は未詳です。

右側から「愍衆生(みんしゅじょう)」「(授)法眼(ほうげん)」「與大慈(『興大悲(こうだいひ)』)」「開善門(かいぜんもん)」「演慈辨(えんじべん)」「(杜(と))(三(さん))趣(じゅ)」と刻まれています。

全体の高さは、最も高いもので、128cm。

竿部分は文字通り円柱形で、円形竿部分の高さは64cm、周囲は77cmあります。

【写真3 鬼付女霊園の六地蔵】

写真4・5は、宮ケ平(みやがひら)霊園の六地蔵です。

ここには、石幢型(せきとうがた)と呼ばれるものと、角柱竿型の2形態の六地蔵を見ることができます。

このように2形態見られる霊園は、町内では、柳瀬霊園があります。

宮ヶ平霊園の石幢型の六地蔵は、全高が206cmあり、竿部分は四角柱で幅約39cm。

建立時期は、天文5年(1536年)で、銘文に「富田郷 願主 藤原氏 成合藤右衛門尉」とあります。

「富田郷」とは、新富町大字上富田、下富田地域を指すものと思われます。

石幢の龕部(がんぶ)と呼ばれる部分に地蔵が六体彫られています。

写真5の角柱型の六地蔵は、寛延4年(1751年)の建立。

銘文は右側から「南無地持(ちじ)地蔵菩薩」「南無法性(ほっしょう)地蔵菩薩」「南無寳陵地蔵菩薩」「南無寶印(ほういん)地蔵菩薩」「南無鶏(けい)(亀(き))地蔵菩薩」「南無陀羅尼(だらに)地蔵菩薩」とあり、順番は違いますが、六地蔵の標準的な名称が彫られてあります。

【注:(亀)は俗字のため、この字をあてた】

このように各地区には、六体の地蔵の名称が異なっています。

地区でどんな地蔵が信仰されてきたかを知ることができます。

また、建立から現在まで、人々のあらゆる願いをかなえてくれる仏として祈願され御参りされています。

皆さんもぜひ、身近な石仏散歩にでかけてみませんか。

【写真4 宮ケ平霊園の六地蔵(石幢型)】

【写真5 宮ケ平霊園の六地蔵(角柱型)】